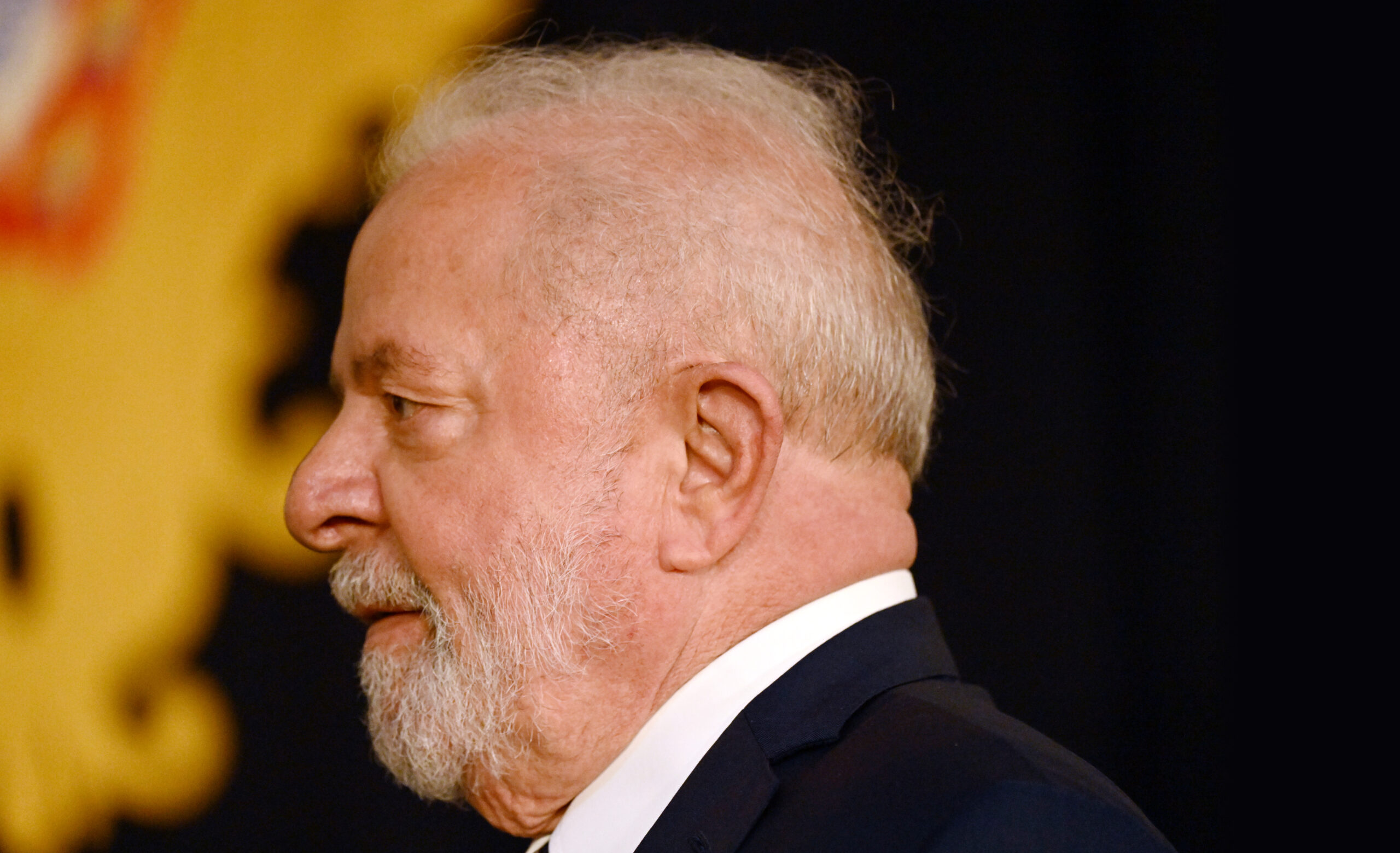

Este artigo foi adaptado da edição especial de AQ’s special report sobre Lula e a América Latina | Leer en español | Read in English

Para ouvir o artigo lido pelo autor em inglês aperte o play.

SÃO PAULO — “O Brasil está de volta”, declarou o então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para uma plateia eufórica na cúpula do clima COP27 no Egito em novembro do ano passado.

De fato, durante seus primeiros meses no cargo, Lula se reuniu ou conversou com vários líderes de todo o mundo e anunciou viagens intercontinentais para praticamente todos os meses seguintes, sinalizando que buscaria aumentar significativamente a presença diplomática do Brasil e engajar-se novamente em uma série de questões, da luta contra o desmatamento e as mudanças climáticas até o fortalecimento do multilateralismo e — às vezes de forma controversa — na guerra na Ucrânia. O novo ativismo global do Brasil vai além da diplomacia presidencial. Membros do gabinete estão percorrendo o mundo, num esforço para apresentar o novo Brasil. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, abraçou prontamente a diplomacia climática, discursou no Fórum Econômico Mundial em Davos e recentemente se reuniu com o enviado especial dos Estados Unidos para o clima, John Kerry, enquanto o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, transmitiu a mensagem de que o Brasil quer desempenhar um papel mais amplo nas recentes Conferência de Segurança de Munique e a cúpula ministerial do G20 em Nova Délhi.

No entanto, uma pergunta persiste: o que significa o retorno de Lula para a América Latina e para questões como a integração comercial regional, as relações da região com os EUA e a China, os fluxos de investimento e o papel geral da América Latina no mundo? À primeira vista, em nenhum outro lugar a mudança de guarda em Brasília poderia ter um maior impacto do que na própria região, que tem estado à deriva há anos, sem um líder capaz e disposto a definir a agenda do debate regional, articular uma visão para a América Latina ou reivindicar um papel de liderança regional.

Existem inúmeras razões que indicam que o novo presidente brasileiro pode estar excepcionalmente bem posicionado para assumir as rédeas como líder regional e ter um impacto tangível nos assuntos latino-americanos. Em primeiro lugar, Lula se destaca em uma região onde todos os outros presidentes eleitos democraticamente estão em seu primeiro mandato e ainda são relativamente inexperientes, algo que reflete a profunda onda antiestablishment que derrubou o partido governante de vários países nos últimos anos. Tendo governado o maior país da América Latina de 2003 a 2010, Lula é o único peso pesado diplomático da região e o líder político latino-americano de sua geração com mais visibilidade no palco global.

Em segundo lugar, o presidente parece genuinamente interessado em buscar laços mais estreitos com os vizinhos do Brasil. A decisão de Lula de não participar do Fórum Econômico Mundial em Davos e, em vez disso, viajar para Buenos Aires para a Cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) abundou em simbolismo. Ela transmitiu um comprometimento palpável em superar as profundas divisões que surgiram nos últimos anos, já que o ex-presidente Jair Bolsonaro fez pouco esforço para ocultar seu desprezo pela onda emergente de líderes de esquerda na região. A relação pessoal inexistente entre Bolsonaro e o presidente argentino — os dois mal se falavam — produziu a pior crise nas relações bilaterais entre os maiores países da América do Sul desde os anos 80.

Lula tem outra vantagem: seu retorno ao poder coincide com o que vários analistas chamam de “nova onda rosa” de líderes de esquerda em toda a América Latina, uma região onde qualquer progresso significativo no aprofundamento da cooperação historicamente sempre dependeu de uma afinidade ideológica. Com praticamente todos os principais países latino-americanos liderados por governos de esquerda, o novo presidente do Brasil parece ter, à primeira vista, uma rara janela de oportunidade não apenas para restabelecer um diálogo, mas também para articular ações mais audaciosas para ajudar a região a superar seus inúmeros desafios.

Além disso, em um mundo cada vez mais turbulento moldado pelo retorno da política das grandes potências, o Brasil ainda está longe de todos os principais pontos de conflito geopolítico. A América Latina é hoje a região com um dos menores riscos de guerras regionais ou tensões geopolíticas em grande escala, tornando-se atraente para investidores que buscam proteger seus portfólios de possíveis choques geopolíticos. Além disso, as mudanças nas cadeias de suprimentos globais e as tentativas do governo americano de reduzir sua dependência econômica da China representam uma oportunidade histórica para o Brasil, e a América Latina como um todo, de atrair investimentos dos EUA, ao mesmo tempo em que mantém sua atratividade para investidores de outros lugares.

Desde que o Brasil consiga reduzir significativamente a taxa de desmatamento da Amazônia — o que é admitidamente algo incerto — Lula terá força suficiente para projetar o Brasil como parte da solução, e não parte do problema, para um dos desafios mais urgentes do mundo. A influência diplomática de Lula pode facilmente crescer em outras áreas, o que ajudaria o Brasil a recuperar a posição de destaque global que alcançou no fim dos anos 2000. Finalmente, o Brasil ainda é um dos poucos países do mundo que parece, pelo menos em princípio, capaz de exercer o não-alinhamento: nenhum outro país é membro ao mesmo tempo dos BRICS e do G20, além de tomar medidas significativas para ingressar na OCDE. Embora a ambição do governo brasileiro de desempenhar um papel de mediador na guerra da Ucrânia pareça irreal — e os recentes comentários do presidente durante a viagem à China não foram bem recebidos na Europa nem nos Estados Unidos — ela fornece ao governo de Lula um assento em várias mesas diferentes no círculo global do poder.

Os Desafios

No entanto, embora o Brasil de Lula sem dúvida goze de vantagens diplomáticas que lhe proporcionam uma abertura na América Latina, o país também enfrenta uma série de obstáculos significativos para desempenhar um papel internacional mais visível.

Cinco questões se destacam.

Primeiro, assim como muitos outros países da América Latina, a política interna do Brasil continua frágil e extremamente polarizada após as eleições de 2022, as mais acirradas na história democrática moderna do país. As projeções de crescimento econômico para 2023 são sombrias e variam de 0,2% a 1,2% — muito abaixo do nível necessário para garantir estabilidade política. A decisão de Lula de criticar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, por manter as taxas de juros excessivamente altas reflete a expectativa do governo de que a paciência de muitos eleitores provavelmente se esgotará bem antes de a economia se recuperar, o que exige um bode expiatório e uma narrativa que culpe alguém que não seja Lula pelo que quase inevitavelmente parece ser um desempenho econômico decepcionante durante o primeiro ano do mandato do presidente.

Embora seja difícil prever uma agitação política, parece provável que os índices de aprovação de Lula caiam no fim do ano, especialmente se a perspectiva para 2024 permanecer pessimista — o FMI atualmente prevê um crescimento modesto de 1,5% para o Brasil no próximo ano. O PIB per capita em 2022 ficou praticamente no mesmo patamar de 2011, o que torna os últimos 10 anos muito piores do que a “década perdida” dos anos 80. Embora um crescimento econômico sólido não seja suficiente para garantir estabilidade política — como mostram a onda de protestos em 2019 no Chile e a atual crise política no Peru — a ausência de crescimento eleva significativamente o risco de instabilidade interna, o que geralmente torna uma política externa ambiciosa mais difícil. A promessa de Lula de que o Brasil está de volta ao cenário global será sustentável no médio prazo apenas se o governo conseguir tirar o país da estagnação econômica que já dura uma década e produziu o risco de impeachment para todos os presidentes brasileiros desde 2013. A força da oposição também explica por que é muito improvável que Lula adote uma abordagem mais moderna para combater o tráfico de drogas, como visto no Uruguai, que legalizou a maconha e agora exporta legalmente o produto para os EUA. Governadores conservadores garantirão que a abordagem truculenta da polícia brasileira continue, o que mantem a população carcerária em alta e beneficia os cartéis que precisam constantemente recrutar jovens vulneráveis. Ao contrário do Uruguai ou, mais recentemente, da Colômbia, é menos provável que o Brasil esteja na vanguarda do debate sobre como repensar a guerra às drogas.

Em segundo lugar, embora a nova onda rosa tenha sem dúvida facilitado o esforço de Lula por normalizar suas relações com outros líderes latino-americanos — o que ele já conseguiu em grande parte desde que voltou ao cargo —, as diferenças entre os líderes de esquerda e suas visões sobre temas latino-americanos relevantes são profundas. Enquanto líderes como Ortega, da Nicarágua, e Maduro, da Venezuela, são conservadores sociais com tendências messiânicas e históricos autoritários, Gabriel Boric, do Chile, é um social-democrata e progressista no estilo europeu, uma diferença que, previsivelmente, gerou tensões entre os três países. Seria difícil imaginar Boric e López Obrador, do México, por exemplo, concordando em vários tópicos sobre integração regional, independentemente do tipo de narrativa que Lula busca promover. A duração dessa segunda onda rosa, além disso, corre o risco de ser muito mais curta do que a dos anos 2000. De fato, é provável que, até o fim de 2023, um governo de centro-direita ou extrema-direita chegue ao poder na Argentina, potencialmente limitando o espaço para aprofundar os laços bilaterais.

Em terceiro lugar, embora o governo brasileiro nunca reivindique explicitamente ser um líder regional, não há dúvidas de que parte de sua reivindicação de ter um assento à mesa nos círculos de poder — seja no BRICS, G20 ou no Conselho de Segurança da ONU, onde o país continua a buscar representação permanente — tenha base em sua capacidade de representar a região. No entanto, curiosamente, enquanto o papel mais assertivo do Brasil seja bem-vindo de forma quase unânime em todo o mundo, —apesar da fricção criada entre o Brasil e a OTAN por causa da insistência de Lula em afirmar que os países ocidentais estariam incentivando a continuidade da guerra —suas ambições de liderança muitas vezes recebem uma recepção bem mais fria na América Latina. Embora a maioria dos governos da região comemore o fim da era Bolsonaro, muitos lembram da política regional de Lula na década de 2000 como algo ligeiramente irritante. Outros reclamaram que, naquela época, tanto Lula quanto seu ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, sentiam-se mais à vontade no palco global do que quando tentavam abordar questões regionais, como a disputa de anos entre Uruguai e Argentina sobre uma fábrica de papel que começou em 2005, quando o Brasil mantinha uma postura notavelmente distante. Ex-membros do governo colombiano que lidaram com o governo Lula na década de 2000 não se esforçam por esconder sua crítica à recusa do Brasil em desempenhar um papel mais solidário na luta da Colômbia contra a insurgência das FARC, impedindo, por exemplo, os combatentes das FARC de usar o território brasileiro para fugir dos soldados colombianos. Na América Central e no Caribe, a influência do Brasil é tão limitada que sua capacidade de assumir um papel de liderança na resolução dos principais desafios da região — como o crime organizado e a migração — é limitada.

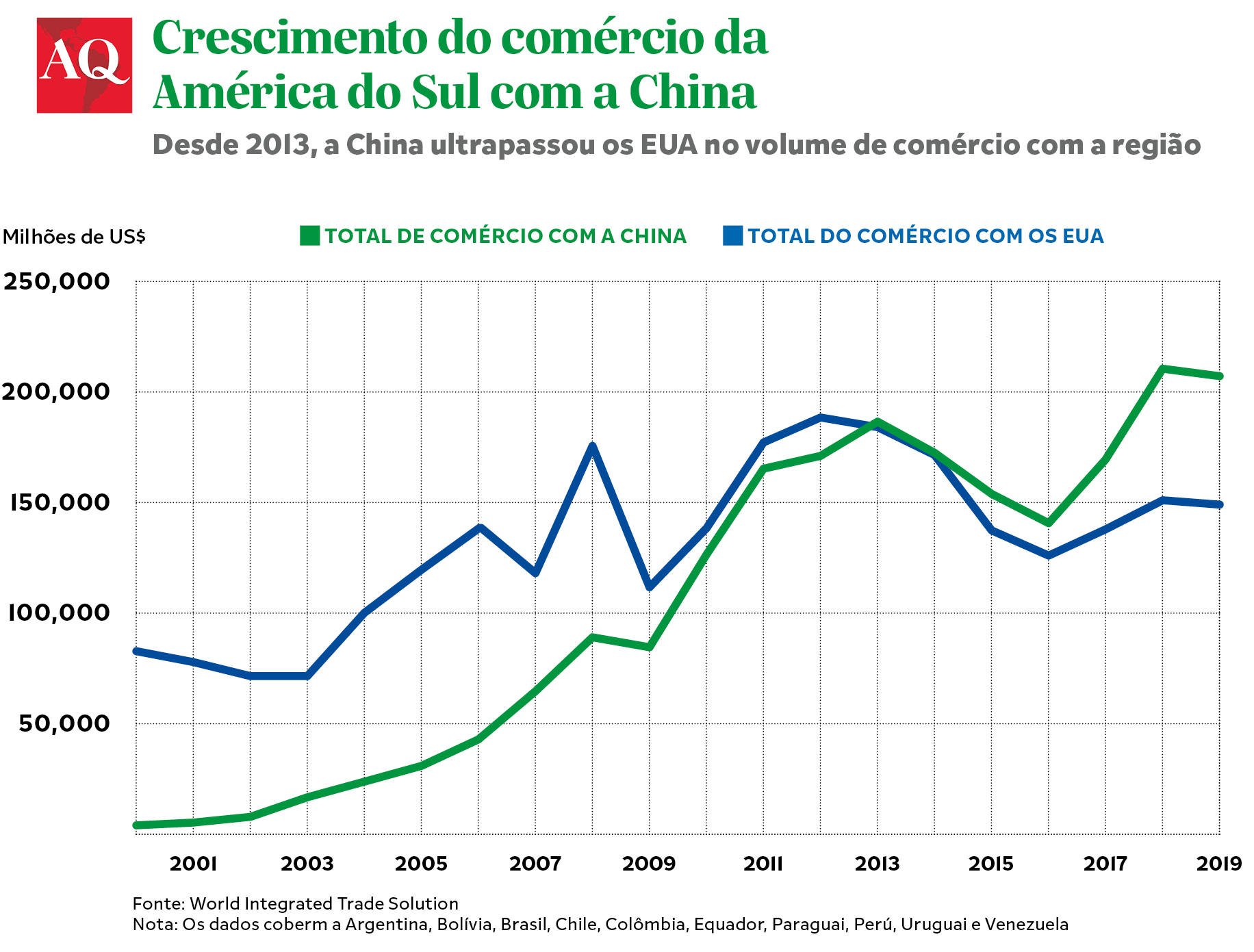

Em quarto lugar, o espaço para uma mudança mais ampla ou uma integração regional mais profunda permanece muito mais limitado do que quando Lula foi eleito presidente pela primeira vez. A verdade é que a desintegração regional tem sido a tendência econômica mais dominante na América Latina ao longo da última década. A queda da produção manufatureira, a crescente falta de complementaridade econômica entre os países da região, o surgimento da China e a crescente dependência da América Latina das exportações de commodities explicam por que o comércio regional é muito menos importante hoje do que costumava ser no passado. Em 2021, as exportações entre países dentro da América Latina representaram apenas 13% das exportações totais da região, em comparação com mais de 20% no fim dos anos 2000. A crescente impaciência do Uruguai com o Mercosul e a disposição de Montevidéu de negociar um acordo comercial com a China são um reflexo dessa tendência estrutural que Lula será incapaz de alterar. Enquanto as grandes construtoras brasileiras na década de 2000 pediam ativamente mais integração regional — visando grandes contratos públicos em países como Venezuela e Peru —, hoje os líderes da economia brasileira, especialmente do agronegócio, estão menos interessados nessas questões.

Essa mudança tornou-se particularmente evidente após a vitória de Bolsonaro em 2018, quando o novo ministro da Economia, Paulo Guedes, durante uma entrevista falou de forma desdenhosa sobre o Mercosul e o caracterizou como dispensável. Vinte anos antes, um comentário desse tipo teria causado alarme entre os líderes empresariais brasileiros, mas desta vez, as críticas mais severas foram feitas por diplomatas dos anos 90, hoje aposentados e sem poder político. Em um ambiente político difícil em que escolher as batalhas certas é crucial, Lula pode ter que pensar duas vezes antes de abordar um problema que parece estar perdendo relevância política no debate interno do Brasil. Em nenhum momento ao longo das últimas décadas a América Latina foi menos economicamente relevante para o Brasil do que hoje, e se as tendências globais atuais servem de indicador, a dependência do Brasil de parceiros econômicos fora da América Latina só aumentará. Essa tendência será agravada pela onda de desindustrialização de longo prazo (e provavelmente irreversível) no Brasil, que torna outros países da região — que compravam muitos bens de valor agregado do Brasil — menos relevantes.

Em quinto lugar, o número de crises políticas em toda a América Latina continua a dificultar a realização de algo tão simples como uma cúpula regional com todos os chefes de Estado, como a recente cúpula da Celac em Buenos Aires revelou. Três chefes de Estado que supervisionam abusos sistemáticos dos direitos humanos em seus respectivos países — Nicolás Maduro, da Venezuela, Nayib Bukele de El Salvador, e Daniel Ortega, da Nicarágua — não se deram ao trabalho de comparecer. O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, anfitrião da última cúpula da Celac, também decidiu não viajar para a Argentina.

Em comparação com o surgimento de um notável quadro normativo em toda a América Latina para proteger a democracia nos anos 90 e no início dos anos 2000 — como a Carta Democrática Interamericana, assinada em 2001 — hoje em dia poucos presidentes da região estão dispostos a criticar as violações domésticas de outros governos, a menos que isso os ajude a mobilizar seus próprios eleitores. De acordo com o Índice de Democracia da The Economist Intelligence Unit, a América Latina registra a maior recessão democrática de qualquer região do mundo nos últimos 20 anos. Uma das principais causas é, sem dúvida, o fato de que muitas economias latino-americanas têm ficado para trás em relação a mercados emergentes de outras regiões há anos. Vários indicadores econômicos-chave, como níveis de pobreza e desigualdade, estão hoje bem abaixo dos registrados há uma década, levando a uma reversão das expectativas geradas durante o boom das commodities e elevando o risco de convulsões políticas.

Além de protestos em larga escala e uma grave instabilidade política no Peru, uma crise política também assola o vizinho Equador. Parece improvável que o Haiti consiga superar sua eterna turbulência política, e não há indícios de que a repressão em regimes não-democráticos da Venezuela, Cuba e Nicarágua seja reduzida no curto prazo. Diante de um conjunto tão complicado de problemas, a capacidade de Lula de exercer liderança regional está destinada a ser limitada. Para piorar as coisas, Lula também está atado pela ala esquerdista de seu partido que apoia os governos de Cuba, Nicarágua e Venezuela tão enfaticamente que a diplomacia brasileira, temendo confrontar os seguidores mais leais do Partido dos Trabalhadores, optou por se abster no debate sobre as crises nos três países. Isso é pouco encorajador para aqueles que esperavam que Lula se tornasse um definidor da agenda de assuntos regionais.

O legado da política externa de Lula

Isso não significa que o retorno de Lula terá pouca importância para a América Latina — muito pelo contrário. Independentemente de concordar ou não com a visão do presidente brasileiro sobre política externa, não há dúvida de que a América Latina está a caminho de elevar sua visibilidade nos debates geopolíticos de forma considerável nos próximos anos. Em alguns casos, essa é uma notícia bem-vinda: sem a presença da América Latina à mesa, o debate global sobre como combater o desmatamento e as mudanças climáticas não pode avançar.

No entanto, observadores internacionais tendem a ignorar os desafios formidáveis que Lula enfrenta, tanto internamente quanto na região: a polarização severa, o baixo crescimento econômico e o risco de declínio nos índices de aprovação podem limitar o tempo e a energia que o presidente terá para dedicar à integração regional.

Além disso, com os líderes corporativos e formadores de opinião do Brasil cada vez menos interessados nos temas regionais e um governo ciente de que deve escolher sabiamente suas batalhas, o legado da política externa do terceiro mandato de Lula provavelmente será menos sobre a América Latina e mais sobre um engajamento geral após quatro anos de governo de Bolsonaro. Isso significa, especificamente, uma possível ratificação do acordo comercial com a União Europeia, um possível acordo comercial com a China e o surgimento do Brasil como uma potência global em questões do clima — mas talvez não um retorno ao discurso exaltado de uma América Latina mais unificada e ascendente.